I. 공통 관심사

고대 그리스문화에서는 미술도 테크놀로지의 하나로 이해되었다. 부싯돌을 비비면 열이 발생하고 그 사이에 지푸라기를 대면 불이 붙는다는 현상을 처음 발견한 원시인류는 과학자였을까? 어쩌면 그는 돌에 이미지를 새기려고 열심히 돌의 표면을 문지르던 미술가였을지도 모른다. 산업화되기 이전 사회에서는 미술과 과학이 대체로 동일한 기반 위에서 상호 관련된 영역으로 간주되었지만, 19세기 이후 산업 테크놀로지의 급속한 발전으로 인하여 둘은 그 공통의 끈을 잠시 놓쳐버렸다고 할 수 있다.

19세기에 이르러 학문의 분리를 옹호한 대표적인 인물은 실증주의를 주장한 철학자 오귀스트 콩트(Auguste Comte, 1798-1857)일 것이다. 콩트는 보이지 않는 대상에 대한 믿음을 인간 의식 발달의 가장 저급한 단계로 보았고, 형이상학적인 관념들을 중간 단계로, 그리고 명증될 수 있는 과학을 가장 발전된 차원으로 인식했다. 실증적인 사고가 팽배하던 시기에는 관찰과 경험이 중시되었고, 상상과 직관을 바탕으로 하던 미술은 학문으로서 그 존재 이유조차 알 수 없게 되는 위기를 맞았다.

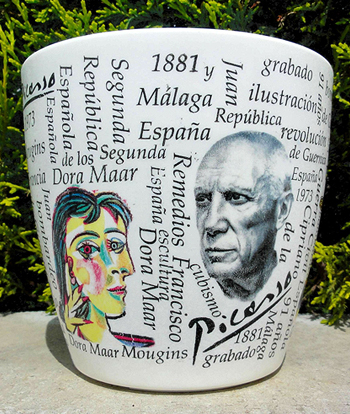

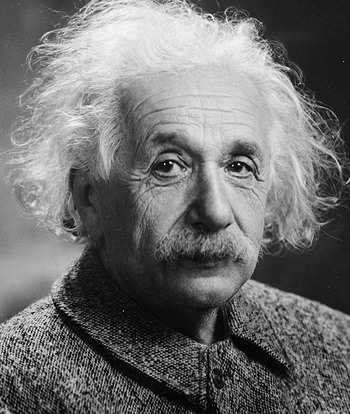

그 무렵, 미술과 과학 분야에서 엄청나게 영향력 있는 인물이 등장하게 된다. 바로 미술계의 피카소(Pablo Picasso, 1881-1973)와 과학계의 아인슈타인(Albert Einstein, 1879-1955)이다. 동시대를 살다간 두 천재는 한 사람은 스페인에서 또 한 사람은 독일에서, 서로 생각을 교류할 기회는 없었지만, 흥미롭게도 같은 문제에 대해 관심을 가지고 연구하고 있었다. 피카소가 미술계를 흔들만한 야심작 <아비뇽의 아가씨들>을 내놓은 때가 아인슈타인이 ‘특수상대성이론’으로 과학계를 놀라게 했던 때와 같다는 점은 결코 우연의 일치라고만은 할 수 없다.

피카소는 화가의 작업실은 과학자의 실험실과 같은 곳이며, 예술을 한다는 것은 발명을 하는 것과 다름없는 행위라고 여겼다. 한편 아인슈타인은 예술적 상상력을 높이 평가하면서, 상상력이야말로 지식의 한계를 넘어설 수 있게 해주는 근원이라고 믿었다. 상상력은 아인슈타인이 언급하였듯 "세상 모든 것을 끌어안을 수 있기 때문이다."

II. 문화적인 공유

아인슈타인은 그동안 절대적인 것으로 보아왔던 시간과 공간의 개념을 바꾸어놓았다. 시간과 공간이 상대적이라는 생각을 내어놓은 것이다. 가령 우리가 빛의 속도로 가는 타임머신을 타고 여행을 하면 시간은 제로가 된다고 예를 들면서, 그는 시간이란 경험하는 자에게 제각기 다르게 나타나는 것이라고 제시한다. 기존에는 시간이라 함은 과거에서 현재와 미래로 이어지는 정돈된 순서를 의미했지만, 아인슈타인 이후로는 시간과 공간의 순서와 경계가 유동적인 것으로 받아들여지기 시작했다. 공간이 시간과 비슷한 성격을 띄고, 시간은 또 어느 정도 공간적인 성격을 갖게 된 것이다.

피카소의 발명은 입체의 여섯 면을 한 번에 보여주려는 착안에서 시작되었다. 정육면체를 그린다고 가정해보자. 기존의 그림에서는 기껏해야 입체의 세 면 정도를 한꺼번에 볼 수 있을 뿐, 나머지 세 면은 그릴 수 없었다. 입체의 세 면을 평면에 3차원으로 보이도록 그리기 위해 개발한 전통적인 방식이 선원근법(linear perspective)이었다. 하지만 피카소는 선원근법 정도에서 만족할 수가 없었다. 다각도에서 바라본 입체의 모습을 표현하려면, 사물을 각기 다른 시간과 장소에서 관찰한 후 각각의 장면들을 종합해야 했다. 마치 미분과 적분을 하듯 입체주의라 일컬어지는 그의 작품들이 탄생하였다. 길이, 폭, 깊이라는 3차원의 입체에 피카소는 여러 시간대에서 본 장면들을 동시에 끼워 넣은 것이다.

우리의 일상 속에서 아인슈타인과 피카소의 생각을 경험하는 일은 없을까? 가장 간단한 예는 한 번에 여러 개의 창을 동시에 띠워놓는 것이라고 할 수 있다. 타자기로 글을 쓰던 시대의 작가에게는 예전에 쓴 글은 과거의 것으로 끝나버리는 작업이다. 하지만 컴퓨터로 작업하는 오늘날의 작가라면 과거에 작성한 여러 텍스트를 동시에 띄워놓은 채 현재로 끌어놓을 수 있다. 그러니까 컴퓨터를 사용하는 작가의 머리 구조는 이미 타임머신을 탄 것처럼 시간의 경계를 넘어서고 있는 셈이다.

과학계의 아인슈타인과 미술계의 피카소에 버금가는 사람이 문학계에 있다면, 프랑스의 마르셀 프루스트(Marcel Proust, 1871-1922)를 들 수 있다. 프루스트가 「잃어버린 시간을 찾아서」를 집필하던 1910년대 초반은 피카소와 아인슈타인이 활약하고 있을 무렵이었다. 프루스트는 그 책에서 30년은 족히 떨어져 있는 두 개의 사건을 단 3초의 간격도 없는 듯 접목시킨다.

©Private collection / Museum of Letters and Manuscripts, Paris.

「잃어버린 시간을 찾아서」의 주인공은 어른이 되어 어린 시절에 살았던 마을을 찾아가 기억을 더듬어 보지만, 아쉽게도 이미 알던 정보 밖에 떠오르지 않는다. 하지만 예전에 즐겨먹던 마들렌 과자를 홍차에 찍어 입 안에 넣는 순간, 그 맛과 함께 기적처럼 옛 기억이 생생한 현재로 되살아나는 것이었다. 이렇듯 프루스트가 과거를 현재로 끌어오는 방식은 시공(時空)의 경계가 없는 동시성을 띄고 있었다.

III. 이질적인 것들이 어우러지는 세상

피카소와 아인슈타인, 그리고 프루스트는 각각 다른 분야에서 활동하던 사람들이었다. 하지만 이 세 사람을 하나로 엮을 수 있는 것이 있는데, 바로 동시성에 대한 상상이다. 상상이란 한자어로 想像, 영어로 imagination이다. 즉 어떤 것을 마음속에 그리는 일에서 시작되는 것이다. 상상력은 인간의 의식 차원뿐만 아니라 무의식과 연계되어 있는 사고 능력이며, 세상 위로 발현된 것 뿐 아니라, 나타나지 않은 잠재성의 영역까지도 아우르는 것이다. 인간은 명료하게 드러나지 않은 심층적 내용들을 직관을 통해 보게 된다. 따라서 직관적 상상력이란 물질을 통해 보면서도 동시에 물질이라는 경계를 뛰어넘어 볼 줄 아는 능력을 말한다.

문명이 발전하면서 학문들은 각자의 길을 걸어온 것처럼 보이지만, 지식의 상호작용은 인류 문화사 전반을 통해 살펴볼 때 끊임없이 이어져 왔다는 것을 알 수 있다. 요즘 우리가 예술적 세계관과 과학적 세계관, 혹은 문학적 세계관까지 기웃거리며 회복하고자 하는 것은 결코 어느 한 영역으로만 구획될 수 없는 상상의 힘이라고 하겠다.

상상력은 오래도록 이원화되어 인식되어 왔던 두 세계 사이에서 작동한다. 정신과 물질, 의식과 무의식, 여기와 저기, 삶과 죽음, 익숙한 세계와 낯선 세계, 주관과 객관, 부분과 전체 등 보통의 사고방식으로는 두 세계를 넘나들기 어렵지만, 상상력을 통해서 비로소 두 세계는 연결된다. 경직된 지식의 한계를 극복할 수 있는 것, 이것이 바로 상상의 힘이다. 앞으로의 미래사회는 이질적인 것으로 간주되었던 것이 다시 얽혀 돌아가는 방향으로 나갈 것이 분명하다. 이성과 감성이, 기계와 인간이, 자연과 문명이, 차가움과 따뜻함이, 하드웨어와 소프트웨어가, 그리고 과학과 예술이 다시 만날 수밖에 없는 것이다.